Al igual que el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación, y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica.

Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en siete días literales. Se emplearon seis días en la obra de la creación; y en el séptimo, Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre.

En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después he dar el mandamiento: “Acuérdate del sábado para santificarlo” (Éxodo 20:8), y después de estipular lo que debe hacerse durante los seis días, y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo:

“Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.” (Éxodo 20:11)

Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros seis días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo período de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo el hombre debe abstenerse de trabajar, en memoria del reposo del Creador.

Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años, ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviera ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos períodos.

Esto es distinto del método que él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa; su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura.

“Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos; y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. [...] Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.” (Salmos 33:6, 9)

La Sagrada Escritura no reconoce largos períodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Por lo que se refiere a cada día de la creación, las Santas Escrituras declaran que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces.

Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice:

“Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados.” (Génesis 2:4)

Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra.

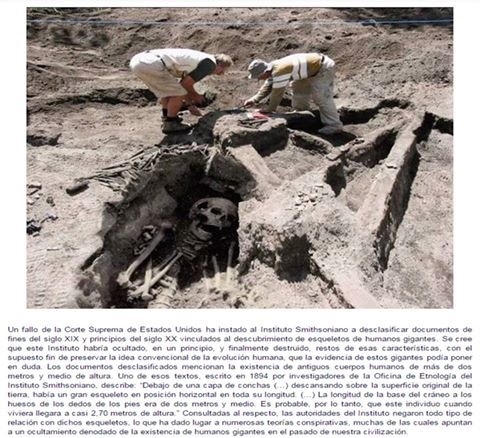

Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que esta es mucho más vieja de lo que enseña el relato de Moisés. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles petrificados, etcétera, mucho mayores que los que existen hoy día, o que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad.

Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en la Sagrada Escritura a aceptar la idea de que los días de la creación fueron períodos largos e indefinidos.

Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada.

Los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos, no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquel entonces.

Los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes de las actuales; pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura.

En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio.

Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciera la fe de los hombres en la historia sagrada; pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos: al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las convierten en maldición.

Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten las fábulas de los incrédulos; pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino.

Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque este señala muy claramente al Dios vivo, Creador del cielo y de la tierra.

Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales; y, en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura, el razonamiento humano es aceptado aun por personas que se dicen cristianas.

Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y del Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender; no obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato de Moisés.

Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, ¡cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que él no ha revelado!

“Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre.” (Deuteronomio 29:29)

Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación; la ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia.

Dios ha permitido que raudales de luz sean derramados sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes; pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas.

Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado, si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura; pero los que dejan a un lado la Palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación, o sin brújula, en un océano desconocido.

Aun las personas más inteligentes, si en sus investigaciones no son dirigidas por la Palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación. Debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlos mediante las leyes naturales, consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza.

Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo y del Nuevo Testamento serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad.

Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debe existir una fe arraigada en la divina autoridad de la Santa Palabra de Dios.

La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutilizar acerca de ella, pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra; pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía.

Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios; y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los asertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones.

En la Palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más versados eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que, aun en las cosas comunes de la vida diaria, es mucho lo que las mentes finitas, con toda su jactanciosa sabiduría, no podrán jamás comprender en toda su plenitud.

Sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que él ha hecho y lo que puede hacer.

Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia, o piensan que pueden explicarlo todo, aun la acción de su Espíritu sobre el corazón humano; y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. Como no comprenden las leyes de Dios ni su poder infinito para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural.

Comúnmente, la expresión “leyes de la naturaleza” abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico; pero ¡cuán limitada es la sabiduría del hombre, y cuán vasto el campo en el cual el Creador puede obrar, en armonía con sus propias leyes, y sin embargo, enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos!

Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía inherente; y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir.

Esta es una ciencia falsa, y no está respaldada por la Palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes, ni tampoco trabaja contrariándolas: las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa, que trabajan dentro de sus leyes y mediante ellas.

Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo.” (Juan 5:17)

Los levitas, en un himno registrado por Nehemías, cantaban:

“Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas.” (Nehemías 9:6)

En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron “acabadas las obras desde el principio del mundo.” (Hebreos 4:3)

Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra, y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúe accionando por su propia energía inherente; sino que todo hálito, toda palpitación del corazón, es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado

Aquel en quien “vivimos, nos movemos y somos.” (Hechos 17:28)

No es en virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas, y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos.

“Él saca y cuenta su ejército; a todas llama por sus nombres y ninguna faltará. ¡Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio!” (Isaías 40:26)

En virtud de su poder la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren.

Es él quien “hace a los montes producir hierba”, por su poder los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista:

“Todos ellos esperan en ti, para que les des la comida a su tiempo. Tú les das y ellos recogen; abres tu mano y se sacian de bien.” (Salmos 104:27, 28)

Su Palabra controla los elementos, él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra.

“Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza.” “A su voz se produce un tumulto de aguas en el cielo; él hace subir las nubes del extremo de la tierra, trae los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos.” (Salmos 147:8, 16; Jeremías 10:13)

Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras; toda verdadera educación nos guía a obedecer a su gobierno.

La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vista, se remonta alto, y explora nuevas profundidades; pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina revelación.

La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios valiéndose para ello de la ciencia; pero el libro de la naturaleza y la Palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos guiados a adorar al Creador, y confiar con inteligencia en su Palabra.

Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría, o las obras del Infinito. El escritor sagrado dice:

“¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos: ¿qué harás? Es más profunda que el seol: ¿cómo la conocerás? En longitud sobrepasa a la tierra, y es más ancha que el mar.” (Job 11:7-9)

Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrán investigar y aprender siempre; pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos.

Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios.

“Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.” (Salmos 19:1)

Los que reciben la Palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios.

“Lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas.” (Romanos 1:20)